目次

Support-and-Resistance-Barryとは

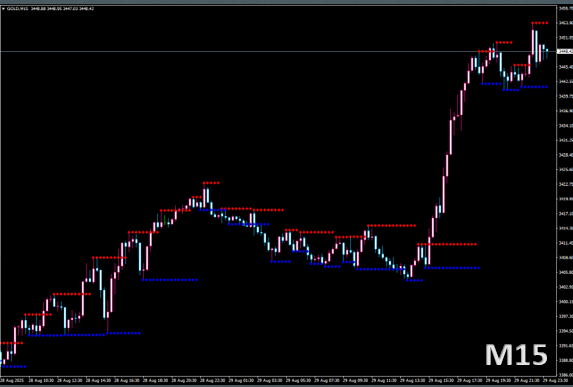

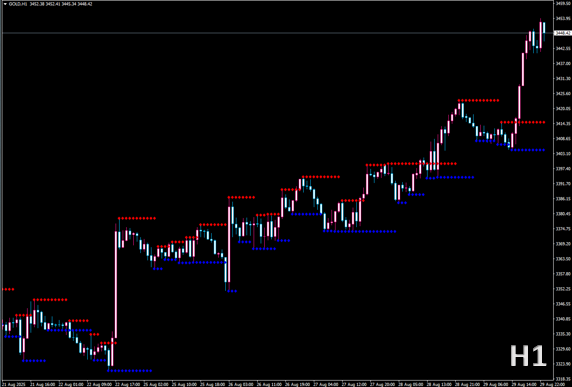

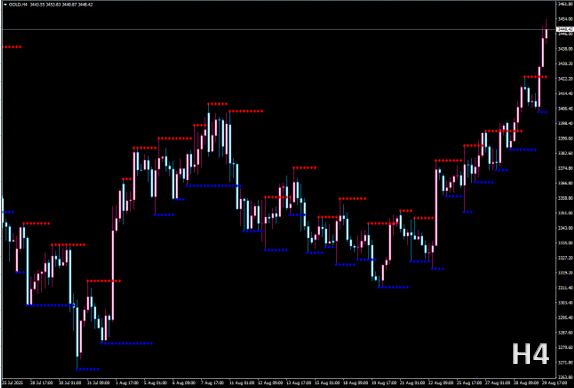

Support-and-Resistance-Barry は、チャート上に 直近のサポート(青)とレジスタンス(赤)を自動描画 するインジケーターです。

価格のスイング高値・安値を検出してドット(点)や短い水平線で表示するため、

- どこで反発しやすいか

- どこを抜けたら流れが変わりやすいか

が一目でわかります。スキャル~スイングまで使える、王道の価格行動(プライスアクション)支援ツールです。

インジケーターの仕組み

- 過去のスイング(ジグザグ/フラクタル系のロジック)を使って、確定した高値=抵抗、確定した安値=支持としてマークします。

- 新しい高値・安値が出ると、最新のドットは更新(位置が調整)されることがある点に注意(=いわゆる“半リペイント”系。確定バーで判断するのがコツ)。

- 上位足のレベルほど効きやすく、下位足より反応が鈍い=信頼度は高めです。

インジケーターの基本

- 青ドット(Support):買い手が強かった価格帯。ここを割れない間は反発候補。割れたらサポ→レジに“役割転換”。

- 赤ドット(Resistance):売り手が強かった価格帯。ここを抜けない間は戻り売り候補。抜けたらレジ→サポへ転換。

- レベル密集:ブレイクするまで揉みやすい。抜ければ走りやすい。

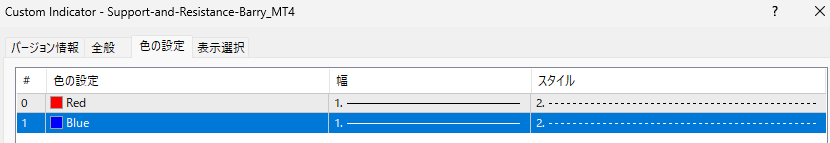

パラメーター設定

設定変更はありません。ドット色の変更・サイズの変更のみとなります。

実戦で使える3つの戦略

① バウンス(反発)戦略:レンジ~トレンド初期向け

- 価格が 直近の青(サポ)にタッチ

- ローソク足の反発サイン(下ヒゲ陽線/包み足など)を確認

- 買い:損切りはサポの少し下、利確はひとつ上の赤かRR1:1.5~2

逆に、赤にタッチして弱気シグナル→戻り売り。

② ブレイク&リテスト:王道の順張り

- 実体で赤を上抜け(確定足で判断)

- その赤に戻って反発(レジ→サポの役割転換)

- 買い:損切りは転換したレベルの少し下、利確は次の上位レベルやトレール

下方向は青割れ→青で戻り→売り。

③ MTFコンフルエンス:精度重視

- H4のレベルとM15のレベルが重なるゾーンを「強い壁」とみなす。

- そのゾーンで出た反発/ブレイクだけを採用 → トレード回数は減るが勝率と伸びが改善。

フィルターと組み合わせ

- 移動平均(EMA50/200):価格がEMA上=買い優先、下=売り優先。

- ATR:損切り幅の客観化(例:ATR×1.2–1.8)。

- RSI/ストキャス:レベル接触時の過熱/ダイバージェンス確認。

- 出来高/ボラ拡大:ブレイク後の走りやすさを見極め。

具体的なエントリー手順

入る前に

- 上位足のトレンド方向に沿っているか?(MAや高安更新で確認)

- 反発ならヒゲ・包み足・ピンバーなどのパターンが出たか?

- ブレイクなら確定足での実体抜け+出来ればリテストを待ったか?

損切り/利確

- 損切り:レベルの外側(or ATR基準)。

- 第一利確:次のレベル。第二利確:トレール(直近スイング/EMA)。

- 損益比:最低 1:1.5、理想 1:2 以上。

注意点(よくある誤解)

- 最新のドットは“仮”のことがある:スイングが確定するまで位置が動くことも。確定バーで判断する、またはリテスト待ちで精度アップ。

- 設定を敏感にしすぎない:点が増える=ダマシも増える。上位足レベル重視が基本。

どの市場・時間足で有効?

- FX・商品・指数いずれも有効。

- スキャル(M1–M5)ではレベルが近すぎるため、M15/H1のMTFレベルを重ねると機能が安定。

- スイング(H4/日足)はそのままでも“効く”ことが多い。

まとめ(使い分けの指針)

- 環境認識:上位足のレベルとトレンドを先に確認。

- シナリオ:反発か、ブレイクかを決めて待つ。

- 実行:確定足+プライスアクションで入る/ATRでリスク一貫。

Barry系は「どこが重要か」をシンプルに見せるツール。

レベル × プライスアクション × リスク管理 を徹底すれば、順張りも逆張りも組み立てやすくなります。

ID取得中…